宣教要約

受難を経てしか復活の喜びは与えられなかった。イエスの平和の道に従って、神への信頼をもって、苦難の先の希望を証できるような歩みをしていこう。▶︎▶︎紹介書籍:愛する人が襲われたら?―非暴力平和主義の回答

それでは聖書を拝読いたします。聖書マルコによる福音章8章の31節から35節マルコによる福音章8章31節から35節新約聖書口語訳165ページ協会共同訳76ページです。拝読いたします。「それから、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、また殺され、そして3日の後によみがえるべきことを、彼らに教えはじめ、しかもあからさまに、このことを話された。すると、ペテロはイエスをわきへ引き寄せて、いさめはじめたので、イエスは振り返って、弟子たちを見ながら、ペテロを叱って言われた、サタンよ、引き下がれ。あなたは神の子と思わないで、人のことを思っている」。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて、彼らに言われた、「だれでも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負うて、わたしに従ってきなさい。自分の命を救おうと思うものはそれを失い、わたしのために、また福音のために、自分の命を失う者は、それを救うであろう。只今より石橋牧師による宣教です。イエスの平和に従う道と題してお話いただきます。牧師の説教の後、牧師の祈祷があります。そして1分間皆さんと一緒に聖書の前に静まる時を持ちたいと思います。宜しくお願いします。皆さんお早うございます。ネットで参加の皆様もおはようございます。先週の礼拝選挙では今はイエスの言葉を黙って聞く時だと語られました。その言葉とは「あなたの剣を元のところに収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びる」というものです。しかしロシアは剣を収めるどころかますます振り回し続けています。ウクライナも徹底抗戦の姿勢を崩していません。金曜日にはヨーロッパ最大規模の原発が攻撃されるということがありました。一歩間違えればチェルノブイリの10倍もの被害になったといいます。そうなれば当然ウクライナのみならずロシア含めヨーロッパ中で多大な被害が出ることになります。他の地域も無関係ではいられません。いったい誰が戦争を望んでいるのか。住宅や民間施設までも攻撃され破壊され、多くの人が殺されているウクライナの人たちが戦争を望んでいないのはもちろんでしょう。しかし攻撃している側のロシア兵の多くも、戦争を望んではいないのではないでしょうか。か実際、軍事演習と思っていたら侵攻部隊の一員にされていたとか、ウクライナ市民に歓迎されると聞いていたのに装甲車の下に身を投げ出して抵抗してきた。自分たちのことをファシストと呼ぶ、「ママ、つらいよ」そういったロシア兵の声も伝えられています。国連総会は1982年のイスラエルによるレバノンの侵攻以来となる緊急特別会合を開きロシアの一方的な侵攻を非難する決議を圧倒的多数の賛成で採択したということです。反対は193カ国中ロシアやベラルーシを含む5カ国のみだったといいます。ロシア国内でも各地で反戦デモが起こり何千もの人が逮捕されているということです。各国からの制裁のせいで自分たちの生活に大きな打撃があっているということも反戦の理由になっているでしょう。しかし何よりウクライナは多くのロシア人にとって兄弟のような国であり友達や親戚仕事仲間もを多く住んでいるということもあるでしょう。そんな国内外の反対がありながらも強硬姿勢を崩さないロシア大統領に健康状態や精神状態の異常を指摘する声も上がっています。このままで本当に核戦争になるかもしれない、そんな独裁者の暴走をどうやって止めるのか、あるいはそんな狂人的な独裁者から身を守るためにはやはり武力を持つしかない、日本も憲法9条を改正し核武装すべきだという話まで出ているようです。軍備を進めるということは戦争できるように準備するということです。戦争に反対して戦争できるように準備するというのは明らかに矛盾しています。けれどもだったら、何もせずにただやられるがままにするつもりなのか、ウクライナも戦っているからまだ残っているのであって戦うのをやめたらウクライナという国がなくなってしまう。言っても聞かない暴漢には力で対抗するしかないのだと言われてしまうかもしれません。戦争は嫌だ、だけれども戦わなければやられてお終いなのか、一体どうしたらいいのかとこの間、悶々と過ごしておられるのは私だけではないだろうと思います。そんな時に前から気になりつつも読めていなかった本を読みました。「愛する人が襲われたら非暴力平和主義の回答」という本です。著者は平和主義を特徴とするメノナイトという教派の神学者ジョン ハワード ヨーダーという人です。ヨーダーは平和主義を主張するものに、必ずと言っていいほど向けられる質問を取り上げて、まずは冷静に理論的に検討を加えます。その質問というのは「もし愛する人が暴漢に襲われたら、君はどうするか」というものです。愛する母愛する妻愛する我が子が襲われているのに、君は平和主義者だからといって反撃もせず襲われるがままにするのか?そんな時は平和主義者だなんて言ってられないだろうというわけです。これに対しヨーダーはこの質問をするものの多くの場合、この質問するものが、多くの場合無自覚に抱いている前提をいくつか指摘しています。一つ目は筋道が決まっているということです。この質問をする人は暴漢は必ず武力、暴力を振るうものだと考えているし、私が愛する人を助けるか助けないかの決断をしたら、その後どうなるかも全て決まってしまう、というふうに前提しているというのです。しかし、現実はそんなに筋書き通りには物事は進んでいかないし、取り得る選択肢も、助けるか助けないかの2つだけではないだろうヨーダーは指摘します。さらにはだから戦争でも、やられたらやり返すしかないというように、戦争にあてはめて考えようとしたとして、現実の戦争は、さまざまな人の様々な決断が複雑に入り組んでいるものなので、一人の人が、あれかこれかの決断決断をしたからといって、その結果がどうなるか誰にも予想できるものではない、そんな指摘がなされているわけです。二つ目の前提は自分の思うようにできると考えられているということです。つまり暴漢に対して戦う決断をすれば暴漢をやっつけることができる、そのように前提され、議論が進められるということです。しかし実際には、そんなにうまくいくとは限らないわけであります。清掃の場合はなおさらでどれほど強力な国家であっても、清掃の色々な局面を自分の思い通りに操ることはなかなかできない、まあそのようにヨーダーは指摘しています。まさに今圧倒的に軍事力で勝っているはずのロシアが、曲面を思い通りに操れずにいる現実を、私たちは見ています。3つ目の前提はこれからどうなるかを知っているというものです。暴漢を殺さなければ暴漢は私の愛するものを殺す、ということを私は知っている、あるいは暴漢に反撃するならば、必ずうまくいく、ということを私は知っている。そんなことが前提になっているということです。この前提も甚だ疑わしいものであって実際には誰がどんなことを考え、どう行動するか、その結果どうなるかということを知っている人など誰もいないわけです。戦争となればなおさらで敵の指導者の心理や行動を、どんなに情報を集め合理的に分析したとしてもそれはあくまで推測でしかなく、実際にどうなるか誰にも分かりません。他にも私が正しいとか、他の可能性を見ない、というような前提をあげそれらが現実に当てはまらないということをヨーダーは指摘しています。そのような質問の背景を考察した上で、実際にどんな対応があり得るのか、という検討が続いています。質問者は暴漢を殺して愛する者を守るか、暴漢にやられるがままにするのか、その2つの可能性しかないかのように考えています。けれどもヨーダーはもっと多くの選択肢があること、論理的に考えると、少なくとも7つの可能性があるというような指摘をするのです。愛する者を守るために、暴漢を殺そうとするのにもそれに成功する場合と、成功しない場合の二つの可能性が考えられます。またやられるままにするにしても、ただ悲劇が起こるまま、というふうにする以外にも殉教の死を選ぶという可能性があるのだといいます。それも暴漢に襲われたものが殉教の死を選ぶそういう場合と襲われたものを守って私が殉教の死を遂げるという2つの可能性が考えられるというのです。さらに論理上は思いもよらないような解決の道が開けてくる、そんな可能性もないわけではないということをヨーダーは指摘します。そしてその可能性も2つの場合に分けられます。一つは自然な展開による解決、というもので、例えば暴漢に対して愛をもって接したり、こちらがまったく無防備で、敵意を持っていないということを示したりすることで、相手が武器を捨てるようなことになるかもしれない。相手が金目当てであれば、金を差し出すことで助けられるかもしれない。そういった思いがけない解決の道があり得る、そのことを排除すべきではないとヨーダーはいうのです。実際今の戦争でも武器を持たない丸腰の住民たちが、ロシアの戦車を取り囲んで進行を阻む、そんな場面だとかウクライナの住民に、パンと紅茶を提供され笑顔になるロシア兵の姿が伝えられています。ロシアは戦死した兵士にわずか12,000円しか支給しないのに対し、ウクライナはロシア兵に対して、降伏すれば530万円提供する、そんなことを伝えているニュースも目にします。ヨーダーの指摘するもう一つの思いがけない解決の道は、神の摂理がもたらす解決であります。摂理という言葉が難しければ、奇跡といってもいいでしょう。「人間の未来は神の手にある」そのようなキリスト教の考え方からすれば、暴漢を殺すか被害者が殺されるかの2つの選択しかないという前提に縛られる必要はないのだそういうふうにヨーダーは指摘するのです。そしてヨーダーは自然な解決にしろ、神の摂理にせよ、思いがけない解決の道があるということを真剣に私たちは検討すべきなのだと主張するのです。とりわけクリスチャンにとっては、思いがけない解決の道があるということを否定し相手を殺すことによって解決を図ろうとする、そのことは神の介入を否定することになる、神が人を救おうと意図されていたとしてもその実現を阻んでしまうことになる、そのように指摘するのです。このように論理的な分析をした上でヨーダーは自身キリスト者として論理的に正しいからとかそうすれば必ず安全な解決が得られると確信できるからという理由ではなくキリスト者として イエスを主と告白するから、イエスの平和の道を受け入れるのだと語っています。論理的に考えても愛するものが襲われた時の対応は相手を殺すか、悲劇を甘んじて受けるか、その二つ以外にも可能性があり、クリスチャンとしてはイエスに従って第3の道を真剣に追い求めるべきだとするこのヨーダーの指摘は暴力には暴力で対抗するしかない、そのように思わされ悶々としていた私には、希望を与えてくれるものでありました。さらにこの本には第2部としてヨーダー以外の人たちが、どのようにこの問いに取り組んだかということが、紹介されています。7人の人の文章が紹介されていますけれども一番面白いと思ったのはフーォク シンガーのジョン バエズという人の文章です。タイトルからして面白いものです。「おばあちゃん頑張れ」というものです。少し引用いたします。「分かった、君は平和主義者だ、じゃあ聞くけどね、もし誰かが、例えばそう君のおばあちゃんを襲ったらどうする?」「うちの婆ちゃんを襲うって?」「そうさ、君はおばあちゃんと一緒の部屋にいる。そこに暴漢が入ってきて、お婆ちゃんに乱暴なことをしようとしている。君はその側に立っているんだ。さあどうする?」「『おばあちゃん頑張って!』とか大声で言ってそれから部屋を出て行くさ」「いやまじめに聞いているんだよ、いいかい、奴は銃を持っていておばあちゃんを撃とうとしているんだ、君のほうが先にやつを撃つんじゃないか?」「ということは、僕も銃を持っているということかい?」「そう」「いや、それはないね、平和主義者は銃を持たない」「だからもし持ってたらの話だよ」「分かった、それで、僕は銃を打つのが得意ってわけ?」「そういう前提で考えてくれ」「それなら相手の銃を狙って、そいつを彼の手から撃ち落とすね」「いや、やっぱり下手だってことにしよう」「下手だったら撃たない、おばあちゃんに当たってしまうかもしれないから」「どうも話にならないな、よし、じゃあ別の例を考えよう」まぁこんな感じで平和主義者を降参させようとするお決まりの質問がいかにあやふやな質問で想定されている二つの答え以外にもいろいろと考えられることがある、そのことをユーモアたっぷりに、見事に明るみに出してくれています。じゃあ別の手を考えようということで、次に出てくる質問は、絶壁の横の狭い道をトラックで進んでいる時に目の前に小さな女の子が現れたらどうするか?というものです。クラクションを鳴らすとか崖に落ちてでも女の子を救うとか答えるたびに、質問者は設定をいろいろと変えてどうしても人を殺す方に話を持っていこうとします。聞かれた方は、その意図を見抜き、こう答えます。「いや、2つのことを言おうとしているだけだ、一つは危機的な状況がやってきたときに、どんなことをするかなんて誰も言えないということ。それともう一つ仮定の質問には、仮定の答えしかないということだ。それに必ず誰かが死ななきゃならないように君は問題を作っている、その上で平和主義は、理想を追うだけで現実に合わないと君は言いたがっている。だが僕にとっては、もっと気にかかることがある」「それは何だい?聞かせてくれないか?」「仮定の話じゃないので、君の気に入らないかもしれない。これは現実の話なんだ。これに比べればおばあちゃんが襲われる話なんか、子どもだましだ」「どういうこと?」「一番効果的な人殺しの方法を身につける、身につけるために若者たちが毎日軍事訓練を受けさせられているってことさ。トラックや地滑りのせいで、偶然死んでしまうなんて事じゃなく、本当に殺すんだ。銃剣を振りかざし大声で叫んで人を突き刺し、地べたを張ったり、飛行機から飛び降りたりそういう組織的な訓練のことさ。おばあちゃんのお腹を刺すことだって、出来るようにならなきゃいけないんだ」「それって全く違う問題じゃないかい?」「そうさ、違う、それにこっちの方があまり直面したくない問題だろう。仮定じゃなくて現実だからだ。今、たった今起こっていることなんだ。将軍が地図にピンを1本刺す、すると1週間後には、若者たちの一隊がジャングルかどこかでその作戦に従事する中で互いの腕や足をフッ飛ばし合う。泣いたり祈ったり汚物にまみれたりしているこういうことって馬鹿げていると思わないか?」「君は戦争のことを言ってるんだね?」「そうなんてひどいことだって思わないだろうか?」「じゃあ、その代わりにどうしたらいいんだ?殴られて、もう一つの頬を出すってやつか?」「いや、あなたの敵を愛しなさいだ。けれども悪とは対決する。あなたの敵を愛しなさい。殺してはならない」このあともう少し続いておりまして、ガンジーの非暴力抵抗のことだとか平和主義者は、人類を一つの家族と考えていて問題を解決するには、相手を殺すよりもちゃんとした賢いやり方があるはずだから、そういう方法の研究を人類は早く始めるべきだという話だとか、人を殺すのが本能的なものなら、なぜ殺すためにわざわざ訓練しなければならないのかというようなぜひご紹介したいと思う言葉が、たくさん出てきます。ジョン バエズといえば「花はどこへ行った」という反戦歌を歌っていたことが思い出されますが、81歳の今でも第一線で活動を続けているということです歌手としてだけでなく、平和のメッセージを伝える働きのためにも活動していて、引用した文章も「夜あけ」という著書からとられたものだということです。他にもトルストイの文章も紹介されています。トルストイといえば、言わずと知れたロシアの文豪です。先週の月曜日youtube のほうぼくチャンネルで、劇作家の平田オリザさんと奥田牧師との対談が放映されました。録画が見られますので、ぜひご覧いただけたらと思いますけれども、「わかりあえないことから始める」というテーマでなされた対談の冒頭、ロシアとウクライナの戦争をどう見ておられるかと問われた平田さんは話をされる中で、自分にとってロシアという国はあるいはロシア人という民族は、チェーホフを生んだ国であり、ツルゲーネフやドストエフスキーを生んだ国であり、ボリショイバレエ団を育てた国であり、チャイコフスキーやカンディンスキーを生んだ国なのだ。その偉大な民族と全く分かり合えないということはないだろう、どこかに接点があるだろう、それを探していきたい。そのようなことをおっしゃっていました。この本に引用されていたトルストイの文章も、アメリカ人のヨーダーの議論の一部を、非常に明確言い表していましたしそれを読んだ日本人の私にも、とても共感できるものでした。他の5人の文章もいずれも第3の道、イエスの平和に従う道があるということを、そしてそれを選ぶことができるということを示しており、希望を与えられるものでありました。そしてさらに第3部として実際にイエスに従って、非暴力の道を選んだことでそれが通用したことの具体的な証言が8つ紹介されていました。非暴力の道を選ぶということが必ずうまくいくというわけではないというのは確かです。だからこそクリスチャンがその道を選ぶというのは、あくまでイエスに従う道だから、ということに他なりません。それでも暴力に訴えるよりも、非暴力のほうが効果的なことが多いということがいくつもの具体例を持って下され、示されているということは大いに励まされることでありました。イエスに従う道は、確かに簡単ではありません。イエスは言います。「誰でも私についてきたい、共同訳では『従いたい』となっていますが、従いたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負うて私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のため、また福音の為に自分の命を失うものはそれを救うであろう」この言葉が厳しさを増すのは、この直前にイエス自身の受難が予告されているからです。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、また殺され、そして3日の後によみがえるべきことを彼らに教え始め、しかもあからさまにこのことを話されたとあります。イエスがこの時受難を予告できたのは全知全能の神の子だったからではありません。確かに危険が迫っていたのです。イエスが女の生んだものの中でバプスマのヨハネより大きい人物はおこらなかったと最大級の称賛をしているヨハネは、あからさまな権力者批判によって、権力者に捉えられ理不尽な仕方で処刑をされていました。イエス自身、活動を開始した早い段階でイエスに言い負かされたパリサイ人や、ヘロデ党の人々によって、殺害の相談がはじめられていたのです。故郷のナザレではイエスの話を聞いて憤った人々から崖から突き落とそうとされたということもあったほどです。そのような危機感をすぐそばで行動を共にしていた弟子たちが、どこまで影響を有していたかは分かりません。このイエスの受難予告を聞かされた時も、弟子の筆頭格であるべテロが、イエスを脇へ引き寄せていさめ始めたといいます。ペテロにしてみればこれから都エルサレムへと向かっていく、いよいよ先生の時代が来る。その時自分たちもそれに従っていこうとしているそんな時に、「何を士気の下がるようなことをおっしゃっているのだこの先生は」、とそんな気持ちだったのだろうと思います。しかしそんなペテルをイエスは「サタンよ、引き下がれ!あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている」、と厳しく叱ったのであります。サタンとは誘惑するもののことです。神のことではなく、人のことを思っている、そしてその人のことに自分を引き戻そうとしている。イエスにしてもそれは誘惑だったのです。いよいよ十字架につけられる前夜、ゲッセマネの園で一人祈った時に、「どうかこの杯を私からとりのけてください」と祈ったのは、イエスの偽らざる人としての思いだったのだと思います。しかしその時もイエスの祈りはこのように続きます。「しかし私の思いではなく御心のままになさってください」人の思いではなく神の思いを優先してほしい。そのように祈るのです。その神の想い、神のこと、というのは何でしょうか。イエスは言います。「誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負うて、私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、わたしのため、また福音の為に自分の命を失うものはそれを救うであろう」これは自分の命を捨てさえすればいいということが言われているわけではありません。自分の命を粗末にすることを、イエスが求めておられるわけではないのです。そうではなく、自分の命は自分のものだけだ、自分だけのものだ、自分だけのために使うのだ、というように自分に凝り固まってしまって、自分のことしか考えられなくなって、他者のことを考えられなくなる、他者の存在が失われてしまう、そんな命は失われたも同然だ。そんな自分は捨てて、福音のため他者と共に生きるために身を捧げて行きなさい。命を明け渡して行きなさい。その時命は本当に生きるようになるのだとイエスは言われているのだと思うのです。私もしばしば経験しておりますが、特に宣教の日の前日など毎度そうなってしまっているのですけれども追い詰められ余裕をなくすと、どんどん他者の存在が目に入らなくなります。入らなくなるどころか、入れまいとさえしてしまいます。自分のことでいっぱいいっぱいになってしまいます。だから自分を捨てて、他者と向き合うということが、簡単ではないということはよくわかります。恐怖の中で追い詰められると、なおさらそうだろうと思います。だからこそ、日頃からイエスの道を選ぶということを、意識していかなければならないのだと思うのです。イエスの言葉を聞き続けなければならないのだと思うのです。力で解決するしかないと考えるのではなく、神の働きかけを信じ、神の働きかけを受け入れられるような道を選び取っていかなければならないのだと思うのであります。イエスの受難予告は、受難予告では終わりません。そして3日の後によみがえるべきことを彼らに教え始め、しかもあからさまにこのことを話されたとあります。はっきりとあからさまに語っておられるのです「3日の後によみがえると」しかしペテロはじめ弟子たちの耳にはこの言葉は入らずに、受難の予告だけ聞いて、オロオロしていたのです。確かに苦難は受けたくありません。避けられるものなら避けたいと思います。苦難に会うと、どうしてこんなことが!と神様を恨みたくもなります。しかしその苦難の後に復活があるということをイエスは語っておられます。あからさまに語っておられるのです。復活は受難がなければ起きなかったのです。受難を経てしか復活の喜びは与えられなかったのであります。今日からキリスト教の暦では、受難節と呼ばれる季節に入ります。イエスの十字架に至る苦難を思い起こしながら、イースター復活を祝う時を待ち望んでいきます。受難を思うことは決して楽しいことではありません。戦争にコロナ自然災害と世の中見回しても喜ばしいことはなかなか見当たりません。しかしイエスはおっしゃいます。「そして3日の後によみがえると」私たちはこの復活の希望を胸に受難を覚える時を過ごしたいと思います。この時神への信頼を持って、イエスの平和の道に従っていきたいと思います。そしてたとえ苦難があっても、その先に希望があるということを、少しでも証していくものでありたいと願っております。お祈りを致します。主なる神様あなたに生かされあなたに集められて礼拝を捧げられる恵みに感謝いたします。今この時もあなたに礼拝をささげたいと願いながらもそのことが叶わない人がおられることを思います。特に戦争の中にあって、不安と恐怖に苛まれている多くの人たち、また大切な人を失い、悲しみと苦しみの中にいる人たちのことを覚えます。どうか神様、これ以上一人の命も失われることがありませんように、新たな憎しみが生み出されることがありませんように、この世界を守り導いていてください。私たちにできることをお示しください。そして私たちが勇気をもって、その道を選び取っていくことができますように、励まし導いてください。今日この場に集うことができなかった人に、一人一人の上にもあなたの祝福がありますように、主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン

- 前 奏

- 奏楽者

- 頌 栄 新生671番

- 一 同

- 主の祈り

- 一 同

- 讃美歌 新生431(1節のみ)

- 一 同

- 祈 祷

- 司会者

- 聖 書

- マルコによる福音書8章31−35節

- 宣 教

- 「イエスの平和に従う道」 石橋誠一牧師

- 祈 祷

- 同 上

- 傾聴祈祷(黙祷)

- 主の晩餐式

- 讃美歌 新生435番(1節のみ)

- 一 同

- 献 金

- 頌 栄 新生674番

- 一 同

- 祝 祷

- 後 奏

主日礼拝に出てくることのできない方はぜひ、礼拝の時間に合わせて祈り、賛美し、聖書をお読みください。

献金はこちらからお願いします。

ゆうちょ銀行の自動払込を利用することで、毎月献金していただくこともできます。詳細はこちら。

週報巻頭の牧師エッセイは日曜の12時頃に教会ホームページに掲載されます。こちらからご覧ください。

今日は主の晩餐式があります。式次第はこちら。

東八幡キリスト教会ネット会員制度「星の下」に登録いただくと、週報巻頭言の更新情報が届いたり、会員イベントに参加できたりします。登録はこちらから

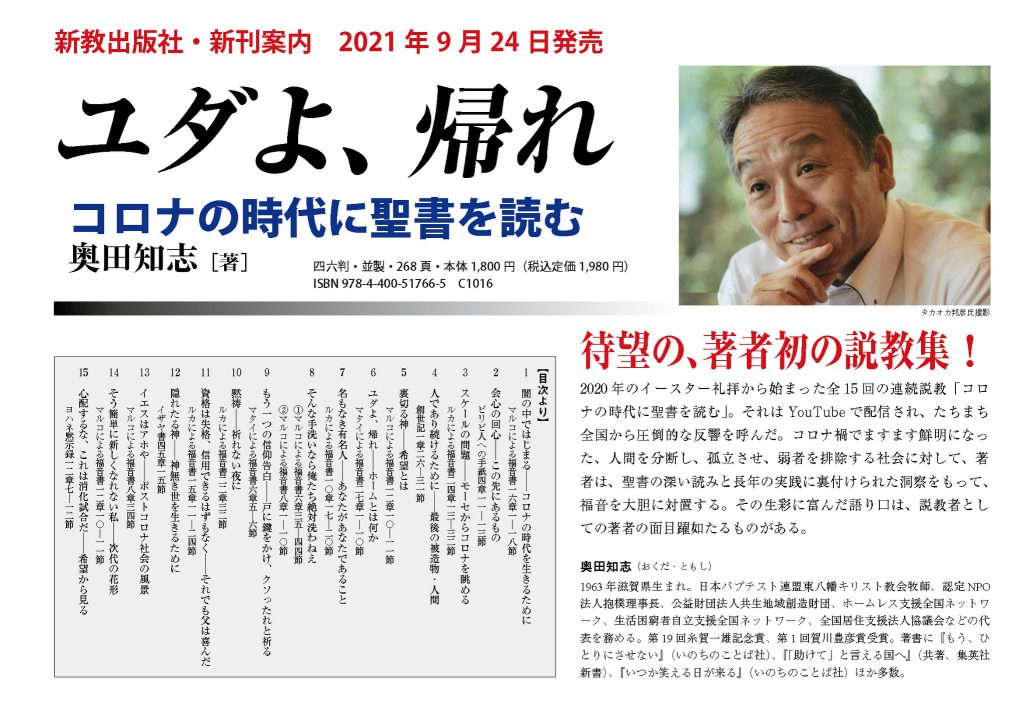

★奥田牧師の待望の新刊、初の説教集『ユダよ、帰れ』、Amazonなどで販売中!アマゾンのサイトへ

★奥田牧師著『いつか笑える日が来る』も好評発売中!アマゾンのサイトへ